近日,中央民族大学生命与环境科学学院教师宋文琛及其合作团队在植物再野化与植物-环境互作研究方面取得重要进展,研究成果以“Plant Rewilding: A New Practical Approach in Plant-Environment Interaction Research”为题,于2025年发表在生态学领域顶级期刊《Plant, Cell & Environment》(生物学I区)上。文章链接:DOI: 10.1111/pce.15606。

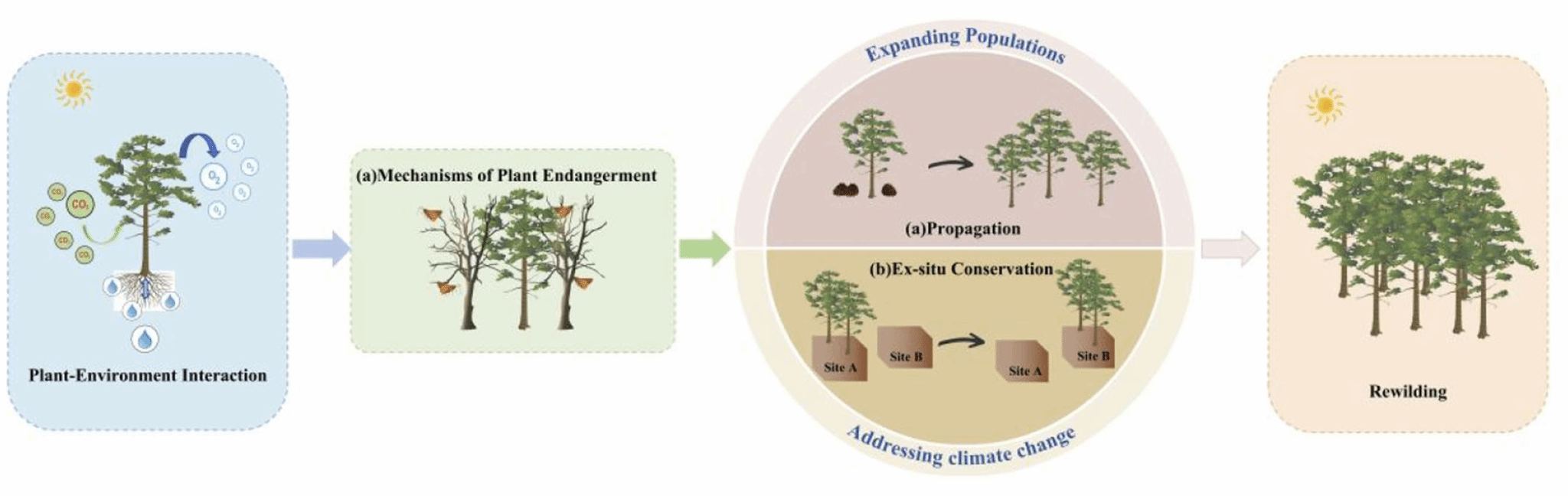

图1. 植物再野化实践框架示意图

“再野化”是恢复生态系统功能和生物多样性的重要策略,但其在植物领域的应用仍面临诸多挑战。宋文琛团队创新性地提出“植物再野化”概念,将其定义为通过植物物种的重新引入、种群恢复和生物多样性提升,实现植物群落的自我维持。研究系统分析了植物再野化的三大核心问题:植物濒危机制、繁殖瓶颈突破及辅助迁移策略,并结合全球生物多样性保护目标(如“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”),为植物再野化的实践提供了科学依据。

该研究的重要创新在于:

首次构建了植物再野化的实践框架,强调通过植物-环境互作研究指导濒危物种恢复;

揭示了植物濒危的内在和外在驱动因素,提出针对性的保护措施;

提出“辅助迁移”新策略,通过模拟自然迁移过程帮助植物适应气候变化下的新栖息地。

研究以中国特有濒危树种梓叶槭(Acer catalpifolium)和盐生植物盐桦(Betula halophila)等为例,阐明了植物再野化的成功路径。

该论文由宋文琛(第一作者)、臧琪琪、于洋、周广胜(通讯作者)和肖春旺(通讯作者)合作完成。研究得到国家自然科学基金(32301442、31770501)和中央民族大学学术团队引领计划(2024XSYL04)的资助。

研究意义:

本文正本清源,正式给“植物再野化”以明确的定义,并明确的提出了如何以植物与环境互作研究为基础,实现植物再野化的目标。也就是本文所提出的“植物与环境互作研究——濒危机制——扩繁与迁地保护”行动框架。同时,本文也通过国内外的有效再野化实践案例,阐明了再野化的具体实践要求。最后,本文还对未来再野化的研究和实践提出了3点建议。该成果为全球生物多样性保护提供了新思路,尤其对《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》中“减少生物多样性威胁”和“可持续利用生物多样性”目标的实现具有重要实践价值。未来,团队将进一步推动植物再野化的标准化技术体系建设,助力生态恢复与气候变化的协同治理。