2025年10月31日,中央民族大学生命与环境科学学院宋文琛副教授在秸秆还田耕作方式对内圈和根际微生物群落的影响方面取得重要研究进展,研究成果以“Effects of tillage practices in stover-return on endosphere and rhizosphere microbiomes”为题在Nature子刊npj Sustainable Agriculture上发表。文章链接:https://doi.org/10.1038/s44264-025-00099-5。

我国是世界上最大的农作物生产国之一,每年都会产生大量的农作物秸秆。在收获季节,若直接露天焚烧秸秆,不仅会造成严重的空气污染,还将导致大量生物养分的浪费。因此,秸秆还田作为一种有效利用生物资源并减少排放的措施,已被广泛推广应用。我国秸秆还田常用的耕作方式会通过改变土壤环境,对根际与内生微生物群落的结构和功能产生差异化调控。然而,这种调控如何随作物生长阶段动态变化,及其对微生物互作网络的影响机制,仍有待系统阐明。

中央民族大学生命与环境科学学院宋文琛副教授团队利用Illumina MiSeq测序技术,探讨了不同耕作方式——传统耕作(CT)、免耕(NT)、错位轮还(SD)、深耕(DT)对内蒙古地区内生和根际微生物群落的影响。结果表明,耕作方式会对微生物群落组成、功能类群及互作网络产生显著影响,且其效应随作物生长阶段而异。免耕增加了反硝化细菌和植物病原菌的数量,而错位轮还和深耕则促进了固氮细菌的生长。网络分析显示,错位轮还、深耕会提高微生物群落的稳定性,但深耕同时也会提升有害微生物的稳定性。总体而言,错位轮还是最适宜的耕作方式。未来研究应关注长期影响,并整合更多生态系统健康指标以进行综合评估。

本研究的重要创新在于:首次将秸秆还田方式与作物“内生-根际”两个层面的微生物耦合,系统分析了不同耕作方式在玉米不同生长阶段的细菌-真菌群落结构、功能类群及共现网络动态,并提出“错位轮还”是兼顾产量与生态安全的最优耕作模式。该研究突破了以往仅关注土壤整体微生物或单一生长阶段的局限,为秸秆资源化利用与“双碳”目标下的可持续农业管理提供了根-微界面精准调控的新依据。

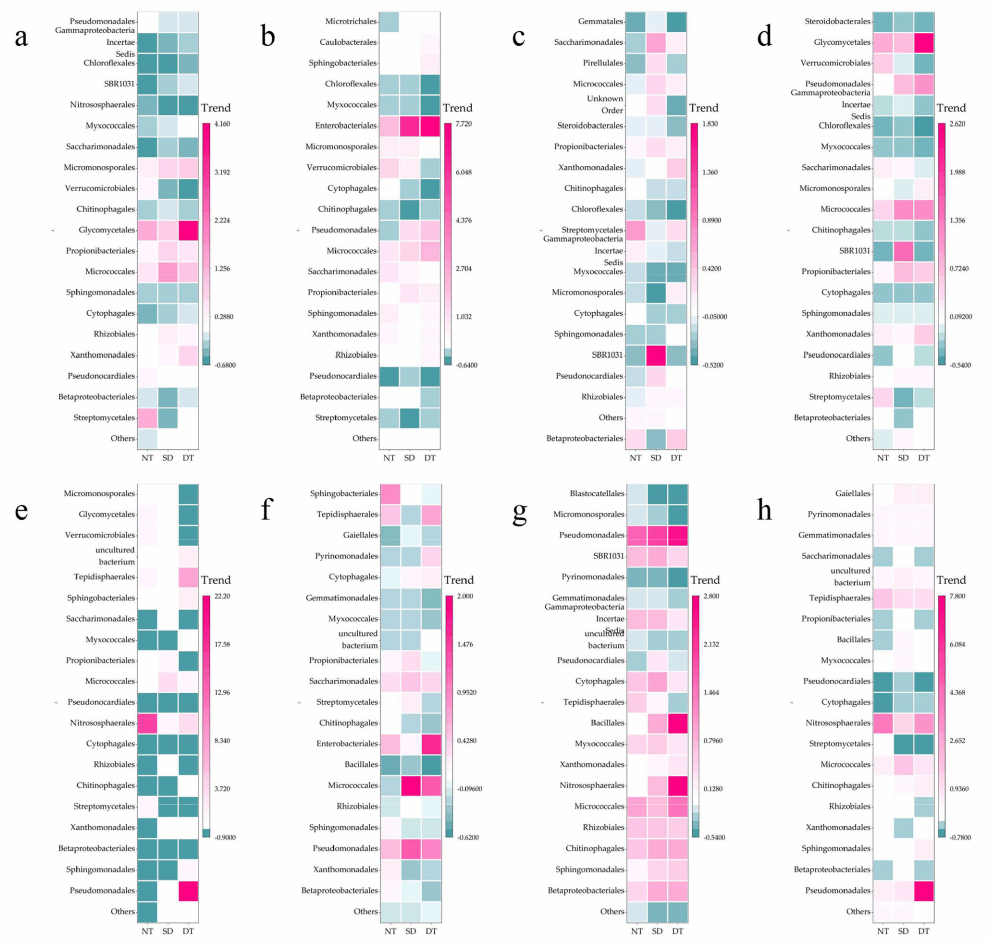

图1. 实验组(NT、SD、DT)与对照组(CT)中细菌微生物群落相对丰度的变化。

a-d分别展示了内生细菌相对丰度的变化情况。a为在拔节阶段的丰度,b为开花阶段,c为成熟阶段,d为所有阶段。e至h分别表示根际细菌在拔节阶段的相对丰度变化。e表示拔节阶段,f为开花阶段,g为成熟阶段,h为所有阶段。前20个细菌目按相对丰度排序。CT:传统;NT:免耕;SD:错位轮还;DT:深耕

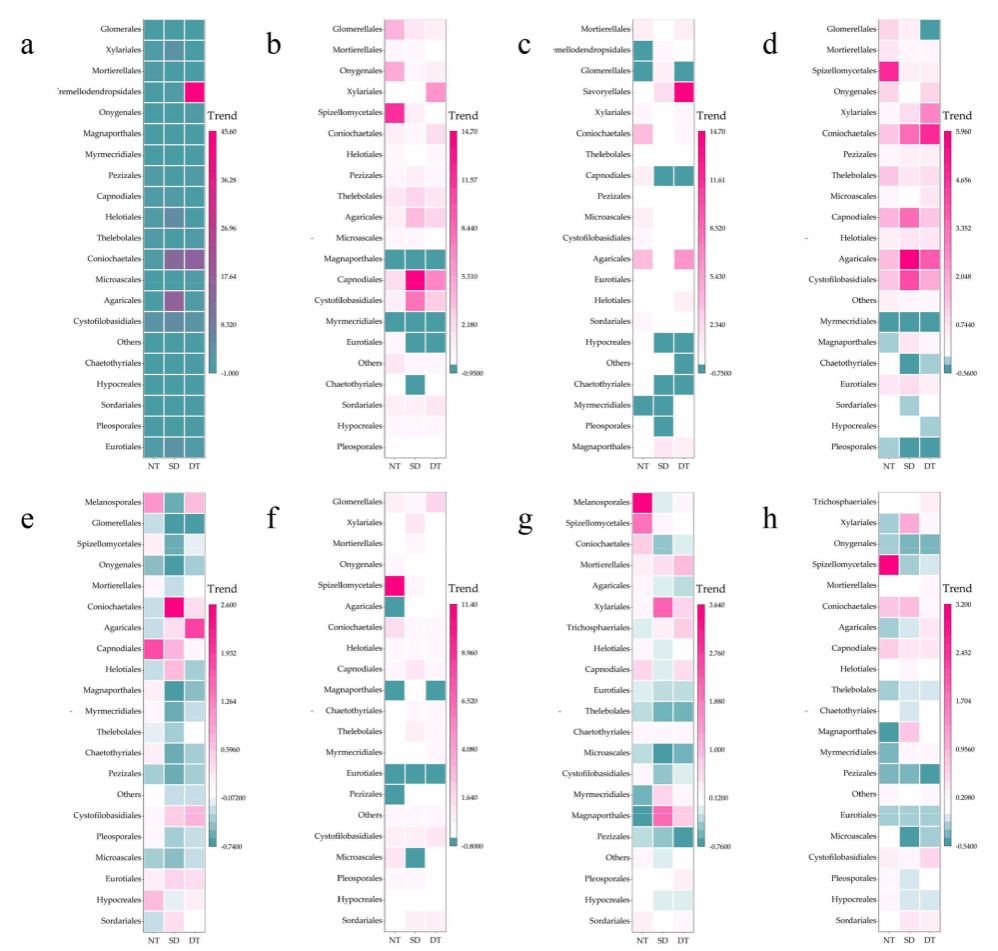

图2. 实验组(NT、SD、DT)与对照组(CT)真菌微生物群落相对丰度变化对比。

a–d分别展示了内生细菌相对丰度的变化情况。a为拔节阶段,b为开花阶段,c为成熟阶段,d为所有阶段。e–h分别表示根际真菌相对丰度的变化情况。e为拔节阶段,f为开花阶段,g为成熟阶段,h为所有阶段。前20个真菌目按相对丰度排序。CT:传统;NT:免耕;SD:错位轮还;DT:深耕

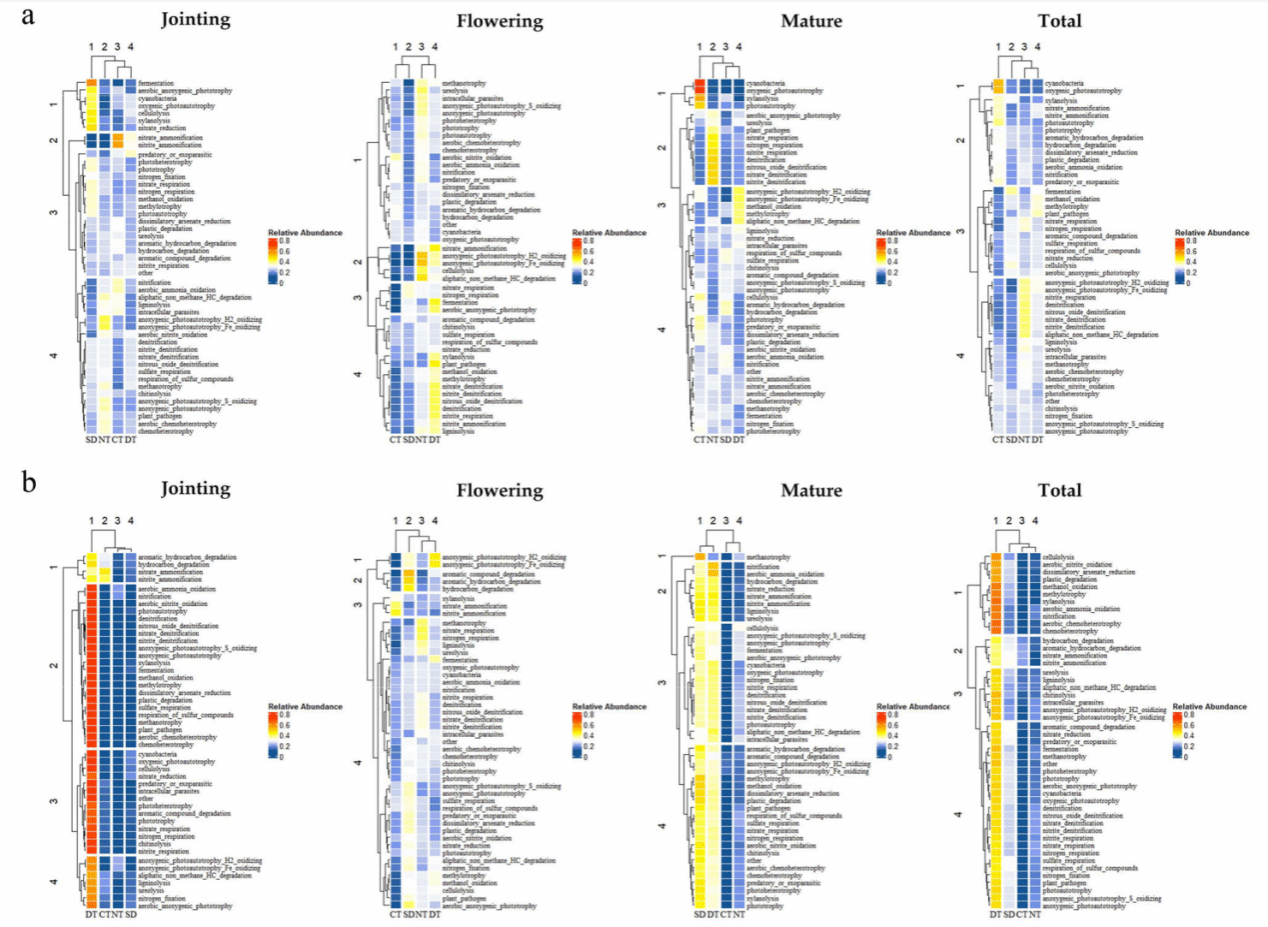

图3. 不同秸秆还田方式及生长阶段下根际与根管内细菌功能群落的相对丰度。

a内生细菌功能群落。b根际细菌根际功能群落。

CT:传统;NT:免耕;SD:错位轮还;DT:深耕。

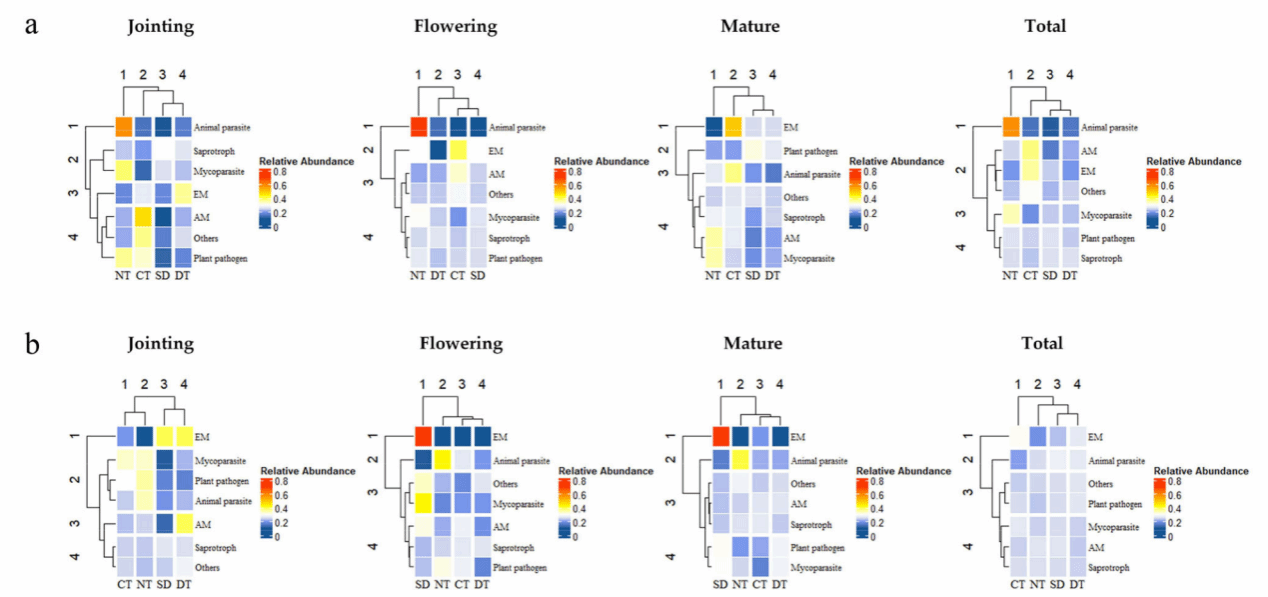

图4. 不同秸秆还田方式及生长阶段下内生与根基真菌功能群落的相对丰度。

a内生细菌功能群落。b根际细菌根际功能群落。

CT:传统;NT:免耕;SD:错位轮还;DT:深耕。

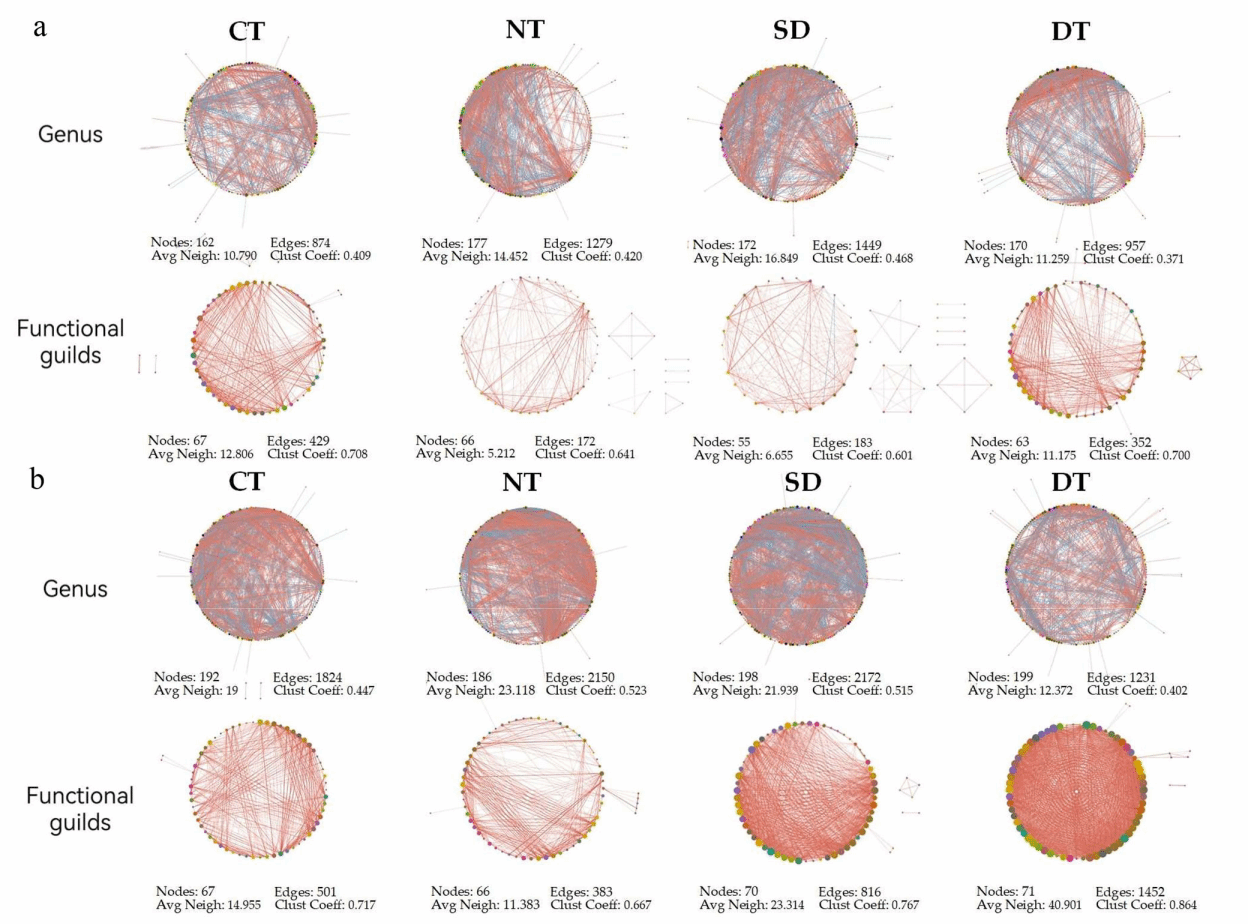

图5. 不同秸秆还田耕作方式和不同生长阶段下,内生与根际细菌属及功能群落网络图。

a 内生细菌属及功能群落;b根际细菌属与功能群。节点数量、边数、平均邻域数及聚类系数具体网络已经在图下提供。红色和蓝色线条分别表示正相关和负相关,线条粗细对应相关性强度。CT:传统;NT:免耕;SD:错位轮还;DT:深耕。

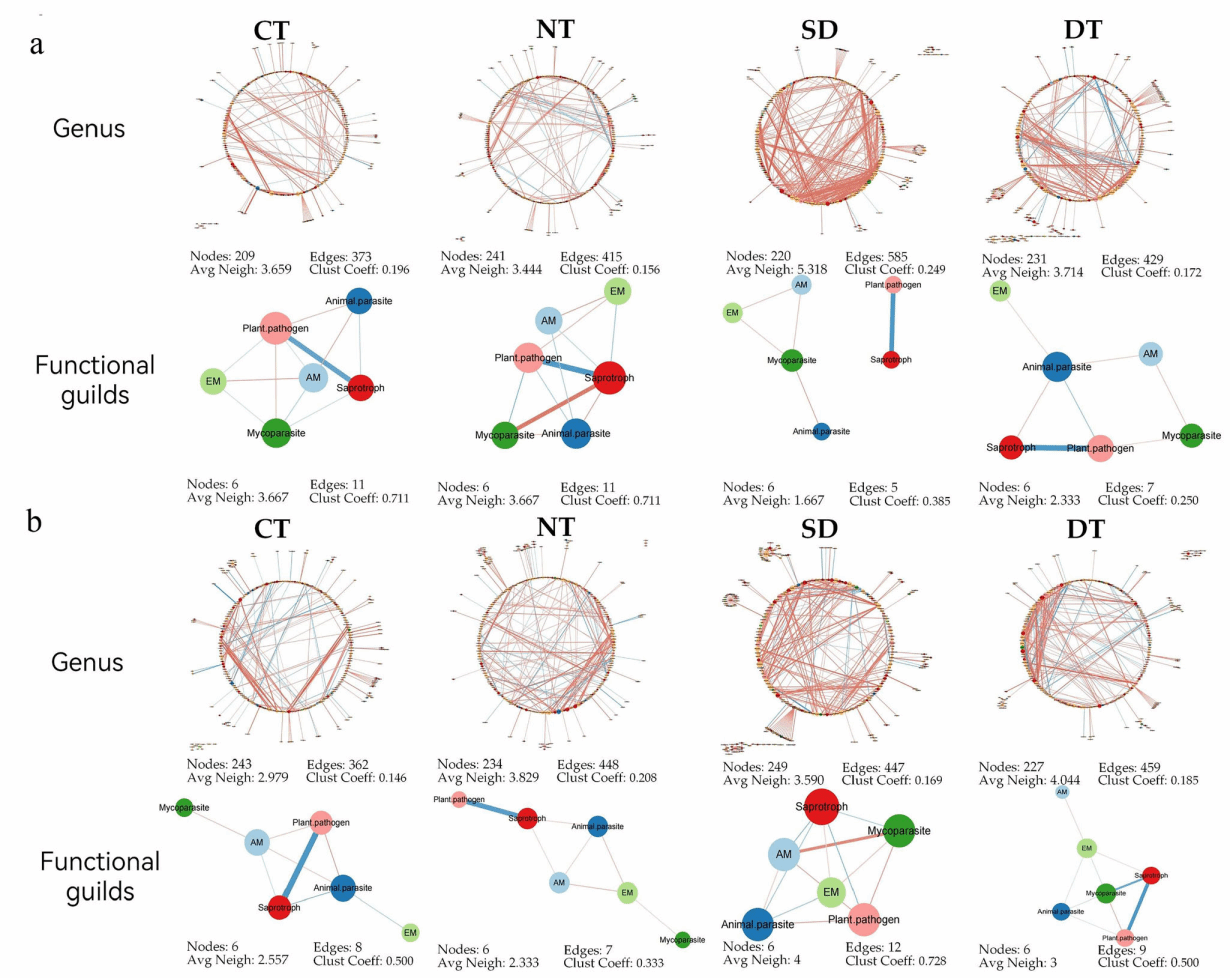

图6. 不同秸秆还田耕作方式和不同生长阶段下,内生与根际真菌属及功能群落网络图。

a 内生真菌属及功能群落网络;b根际真菌属与功能群落网络。节点数量、边数、平均邻域数及聚类系数具体网络已经在图下提供。红色和蓝色线条分别表示正相关和负相关,线条粗细对应相关性强度。CT:传统;NT:免耕;SD:错位轮还;DT:深耕。

学院硕士研究生王垚为论文共同第一作者,宋文琛副教授为论文共同通讯作者。中央民族大学作为第一通讯单位,本项工作得到国家自然科学基金青年项目C类(32301442)和中央民族大学新进青年教师科研能力提升计划项目(10301-2021000301)联合资助。

(供稿:宋文琛 审校:孟月娟、陈坦、张严)